腱鞘炎やばね指になると「手・指先の使いすぎ」だけが原因と考えてしまっていませんか?

使いすぎと考えてしまうと対処法として手をなるべく使わないようにだけしがちですが、結局手を使う頻度が増えると再発してしまうことになってしまいます。一方、同じように手を頻回に使っても腱鞘炎にならない方もいます。この差は一体何なのでしょうか?

腱鞘炎やばね指になる方とならない方で大きく異なるのが、実際の指の使用頻度だけではなく『指先の使い方』です。

今回はどのような指先の使い方をすると腱鞘炎になり、どうすれば腱鞘炎にならないのかを手の構造から紐解き、適切な指先の使い方ができるようになる方法をご紹介します。

なぜ腱鞘炎が起こる?

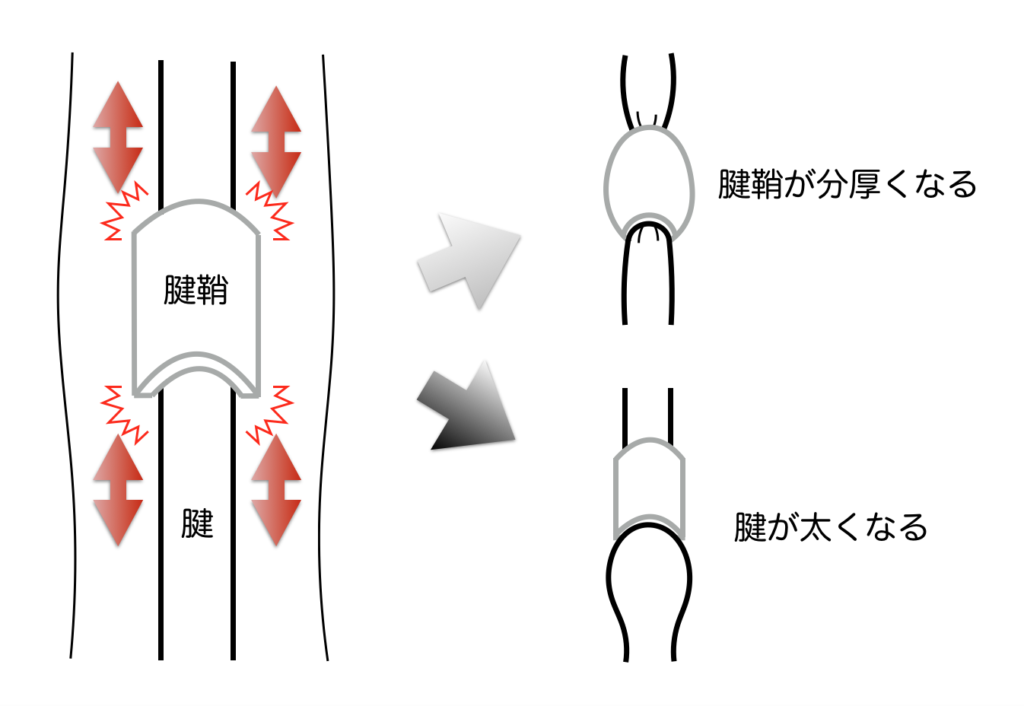

腱鞘炎とは、腱とその腱を収める鞘の部分に負担がかかり炎症を起こす病態です。炎症そのものが「腫れ」「赤み」「熱感」「痛み」を起こしたり、本来滑走すべき部分に癒着が生じるとその部分で引っ掛かりが生じ痛みを感じたりします。

※癒着が生じるメカニズムや治療的な考え方は下のページを参考にしてみてください。

この状態が繰り返されることで負担がかかり、腱や腱鞘が太く、分厚くなり腱鞘のなかを腱が通過する際に引っ掛かるようになったものが『ばね指(弾発指)』です。

手の「内」と「外」の筋肉

指先を動かす筋肉は大きく『手のひら』にある手内在筋と『前腕』にある手外在筋に大きく分けることができます。この分け方は、単に位置的なものだけではなく、指の機能にも大きく関わってきます。

手のひらの筋肉(手内在筋)

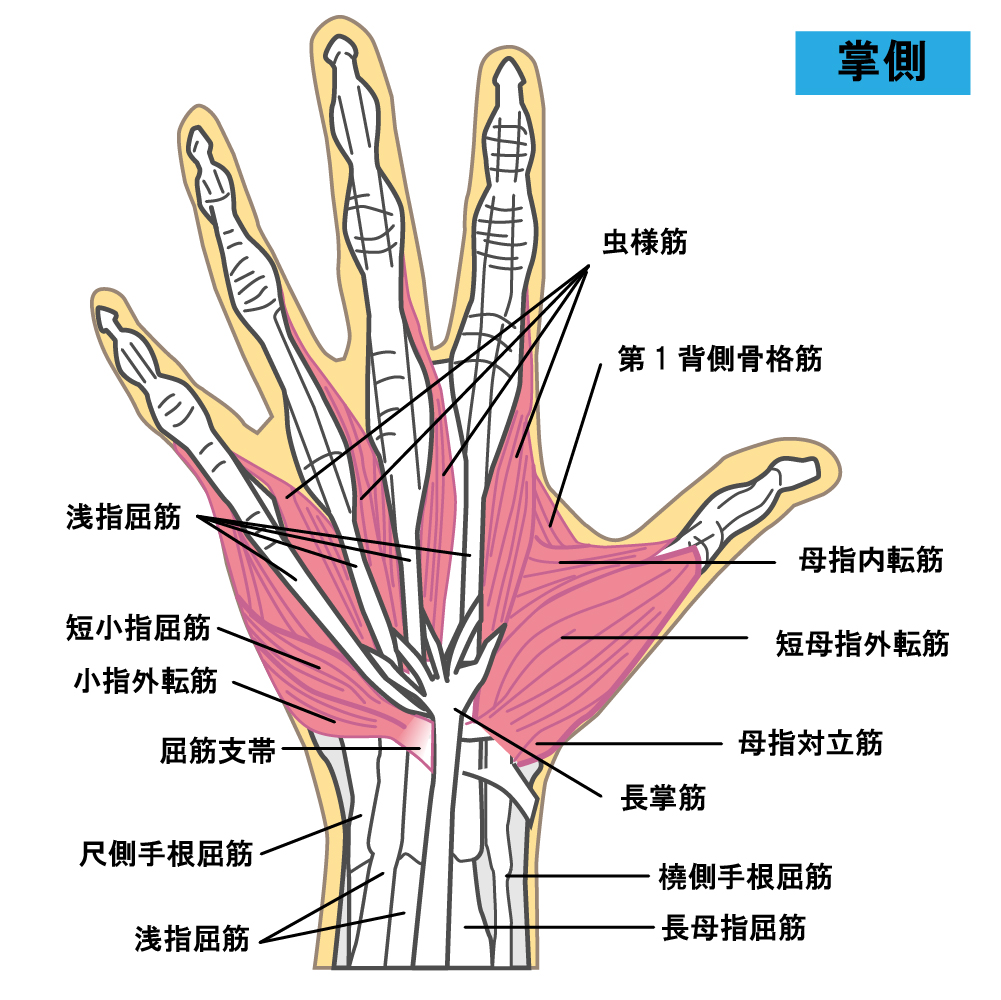

手首より先の部分から指の付け根へ向けてつながる筋肉が「手内在筋」です。

ちょうど下の図の赤身の筋肉が「手内在筋」です。手内在筋はそのほとんどが筋実質であり、腱組織はあってもごく僅かです。そのため手内在筋にはそもそも腱鞘炎になる腱も腱鞘も存在しません。

手内在筋の周りをスジのように走る白い組織は「手外在筋の腱」です。

手のひら

手の甲

手内在筋は、指を左右に開いたり閉じたり、また手の甲に近い関節(MP関節)を曲げるなど指を付け根深くから動かす働きがあります。

前腕の筋肉(手外在筋)

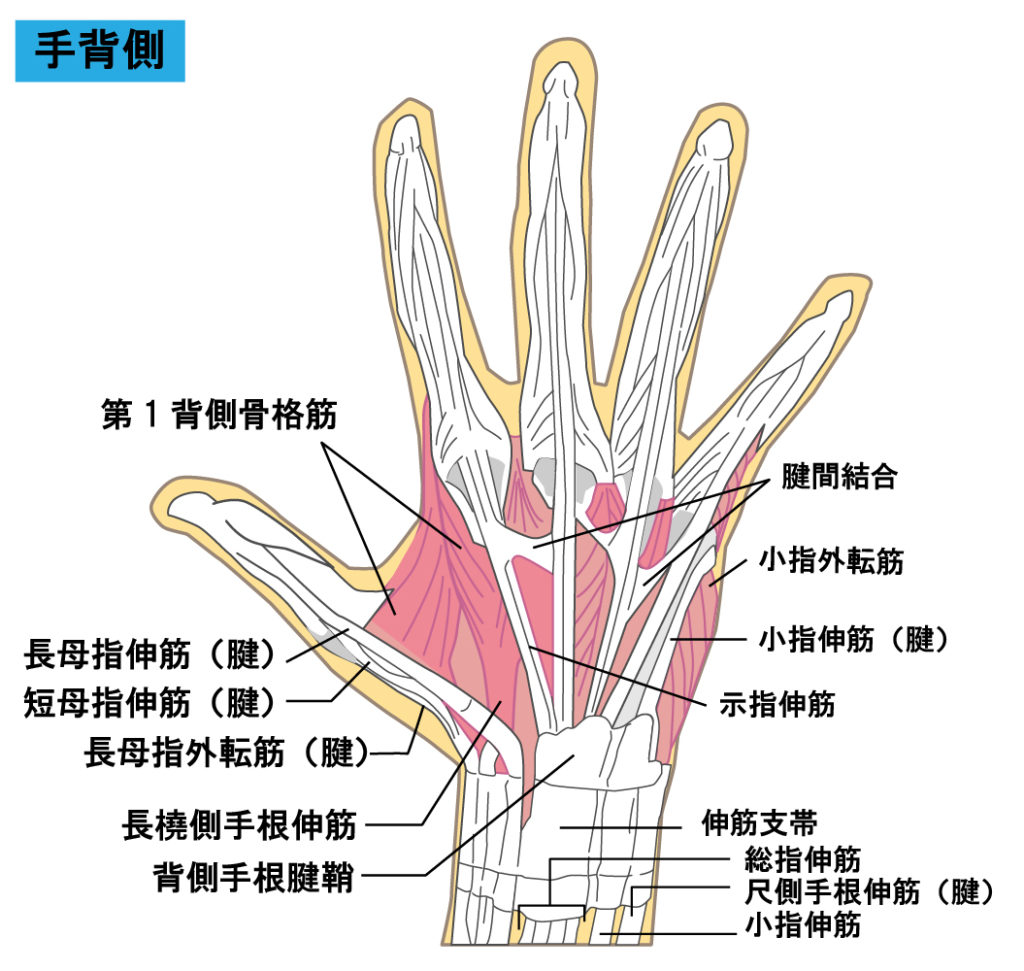

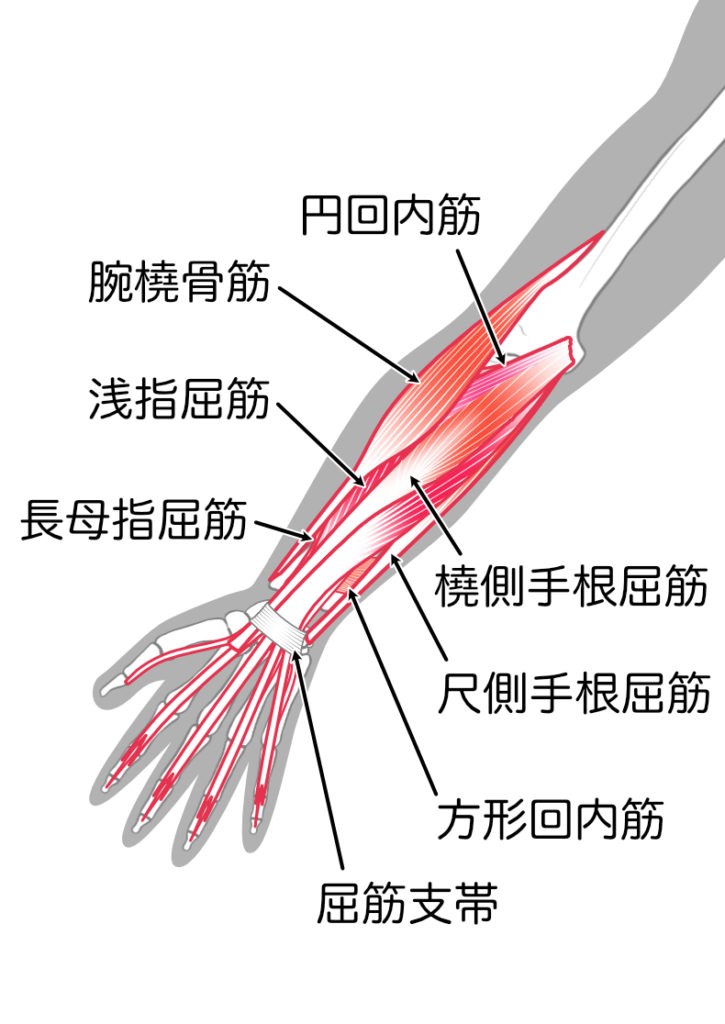

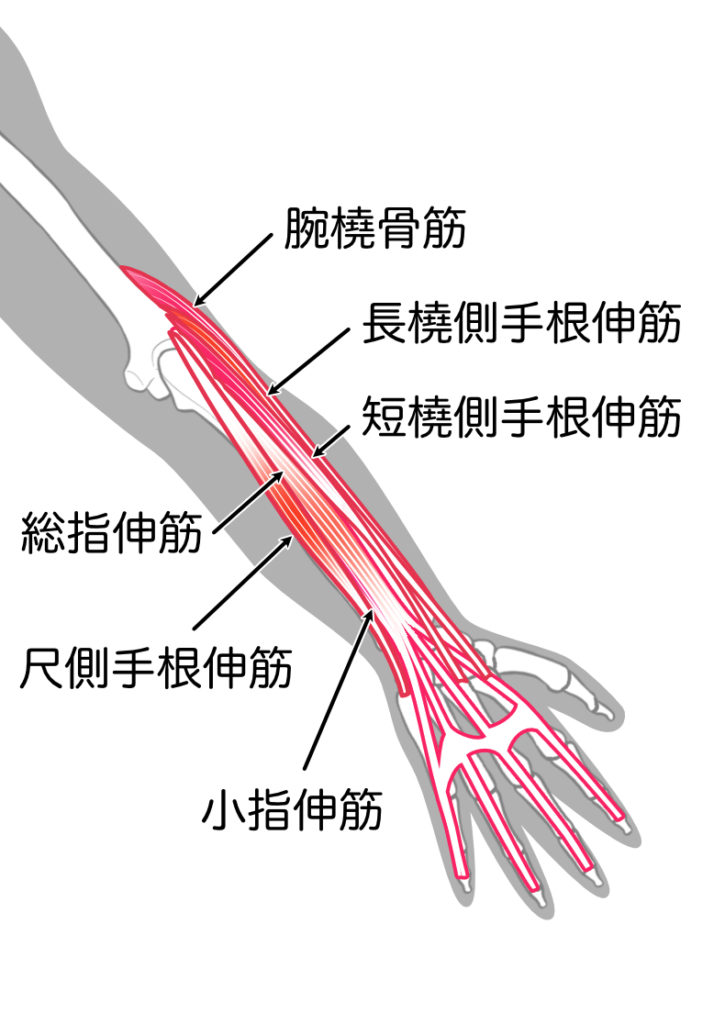

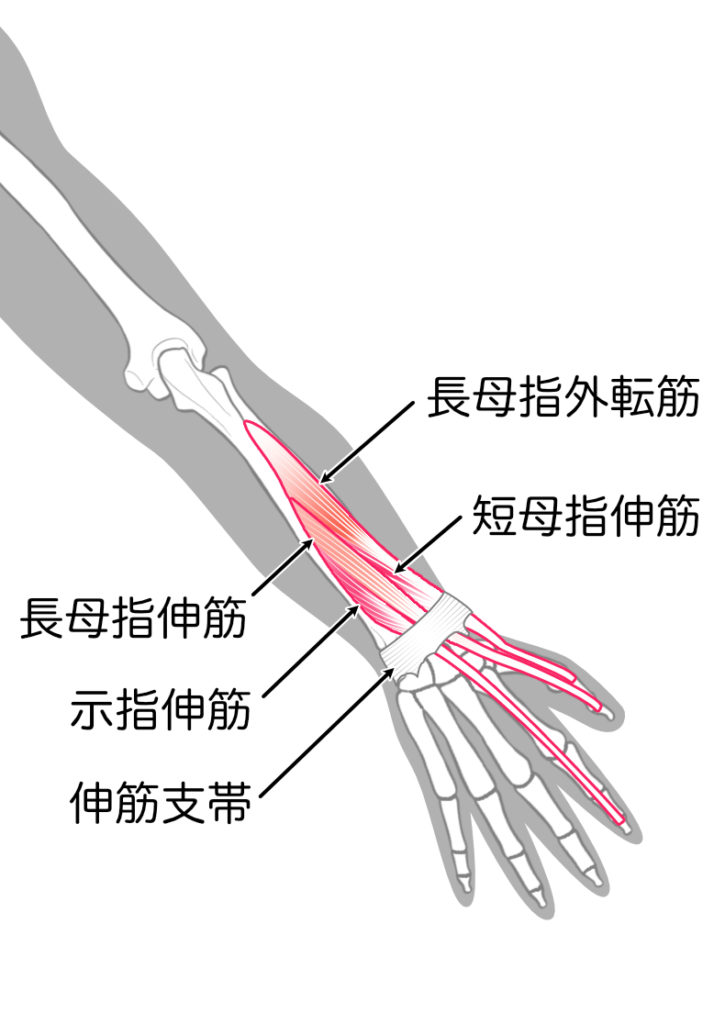

肘から手首の間にある骨(上腕骨・橈骨・尺骨)から指の先端へ向けてつながる筋肉が「手外在筋」です。

手首から先では長い腱組織へと変化するのが特徴で、そのほとんどが手のひら・手の甲を通り越して指の先端までつながります。この腱組織を守り、滑りを良くするために存在するのが『腱鞘』です。

「手外在筋」は、指の先端に近い関節を曲げ伸ばしする働きが強く、指の先端に力を入れて使い過ぎることで腱鞘炎やばね指を引き起こすのは全てこの「手外在筋」です。

※手首で途切れている筋肉は手首を動かす筋肉であり、手外在筋ではありません。

手のひら

手の甲

あなたの手の特徴はどっち?

「手外在筋」を使いやすい人の手は、

①手の甲がスジ張って見える

②指の関節が太くなりやすい

③手のひらが薄い

④手を使用中、指が短く見えやすい

などといった特徴があります。

※①手外在筋が緊張するため、②指の関節への負担が大きいため、③手内在筋の発達が弱いため、④指先の関節が曲がって見えやすいため

対して、「手内在筋」を使いやすい人の手はほぼ真逆で、

①手の甲のスジが浮き出にくい

②指が細く見えやすい

③手のひらが分厚い

④手を使用中、指が長く見えやすい

などといった特徴があります。

ご自身の手を一度確認してみてください。どちらの特徴が多く当てはまったでしょうか?

あなたの手の使い方の癖はどっち?

あなたが手内在筋と外在筋のどちらの筋肉を使いやすい癖があるのかを実際にチェックしてみましょう!

ゴムボール握り

柔らかい素材のゴムボールを潰すように握って見ましょう。指の跡のつき方でどちらを使いやすいのかが判別できます。

指が比較的伸びた状態のまま、指の腹や手のひらが吸い付くように握るのは手内在筋が優位な指の使い方です。

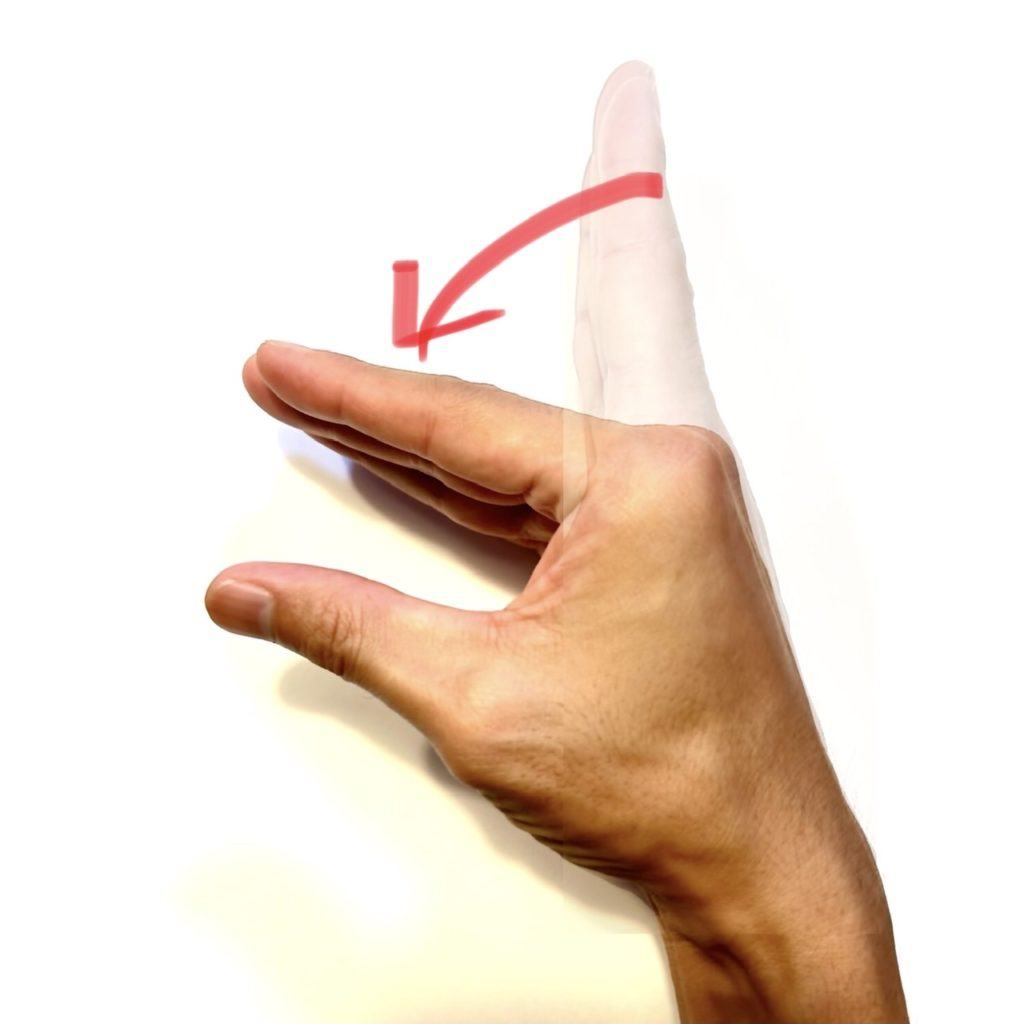

逆に指の関節が強く曲がり、指の先端にだけ強く圧がかかるような握り方は、手外在筋が優位な指の使い方です。

※実際には、上記のように明確に分かれるものではなく、どちらの要素が強いのかが大まかに判断できればOKです。

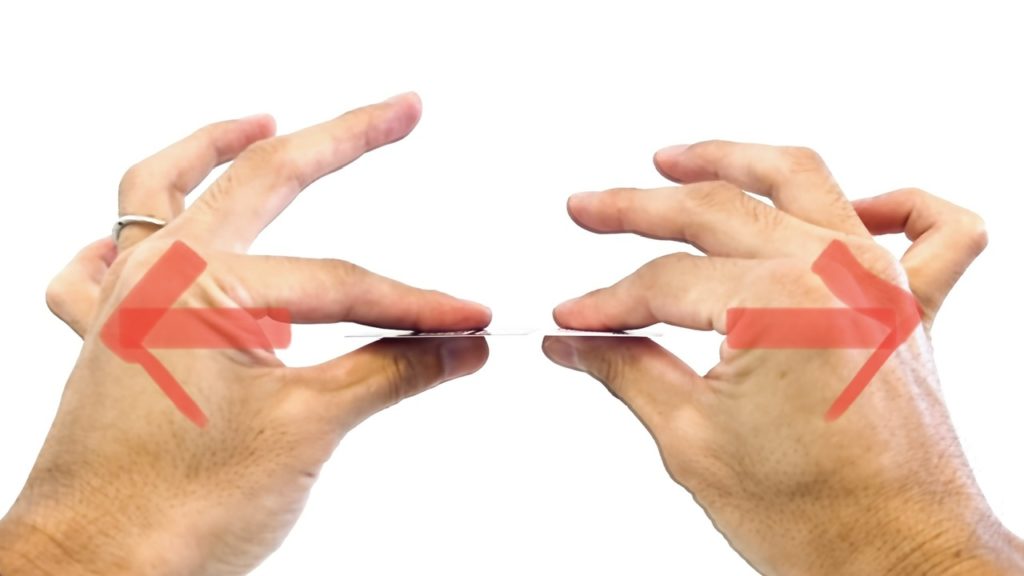

カード回し

指でカードを持った状態で手首をグルグルと回してみましょう。手首がスムーズに回れば「手内在筋」がうまく使えています。逆に手首が回しにくい場合は「手外在筋」を使いすぎている可能性があります。

様々な指でカードを挟むことで、苦手な指づかいも見えてきます。

手の「内」が使えるようになるためのトレーニング

ゴムボール握り

先程のチェックでもあったゴムボール握りはそのままトレーニングとしても有効です。指の跡が広く長くつくように指に力を入れてみましょう。手内在筋の筋トレになります。

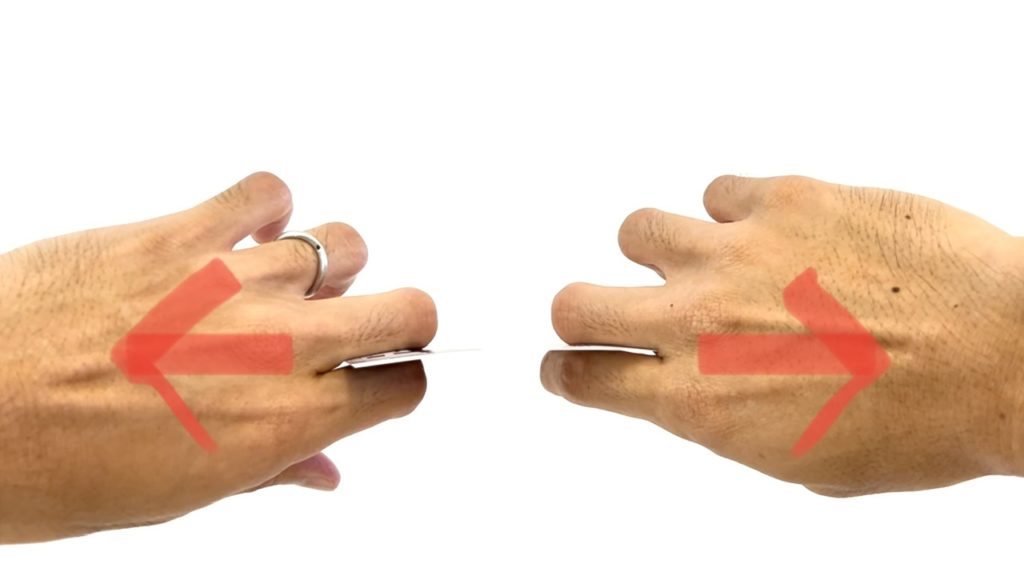

カード引き

左右とも指の腹を広くカードに当て、吸い付くように圧を加えながら引っ張り合いましょう。挟む位置を変えることで様々な手内在筋に対して力を入れることができます。

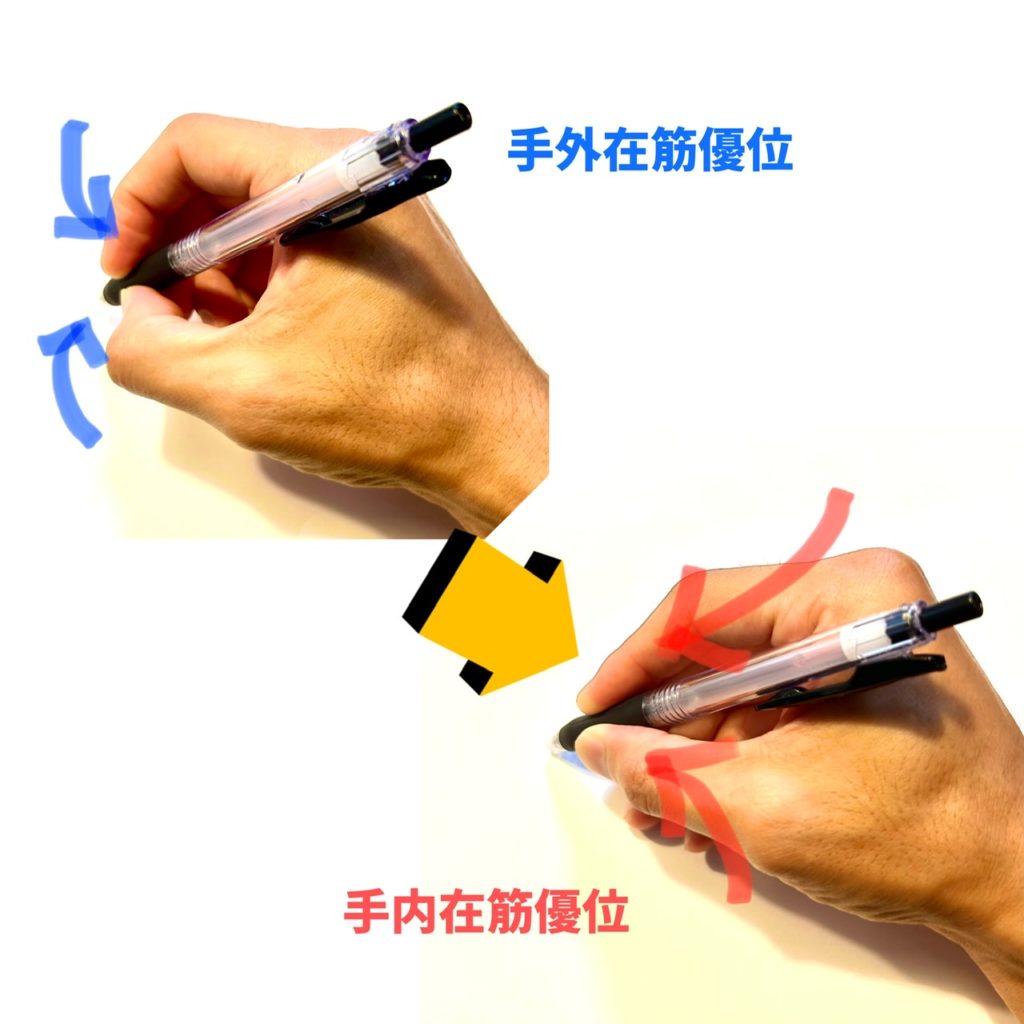

指は常に長く使おう!

お箸の持ち方、ペンの持ち方、器の持ち方などあらゆる指づかいにおいて、指を長く使えていると「手内在筋」を優位に働かせた状態となります。

このような指づかいは、指が綺麗に見えるだけでなく、指を疲労しにくくし、さらに腱鞘炎を予防します。

指先を折りたたんでギュッと握る、掴むのではなく、指先を長くふわっと添えるようなイメージで指先を使うことを普段から癖づけましょう。

指先を使う場合はカタチをつくるにとどめる。

仕事上、指先に力をこめて使わなくてはいけない業種があります。

整体施術を行う私たちもその一つです。

その中で心掛けておくと良いのは、指の先端はカタチをつくるのにとどめて、力を加えるのは出来るだけ指先から遠い部分を働かせるということです。体重移動を利用するのもその一つです。

指先だけで力を入れようとすると大きな力が出ないだけでなく、その足りない部分を手外在筋にさらに過剰に頼ってしまうことになり、指先を傷める結果となります。指先は力を加えやすいようなカタチを作るだけに留めて、全身をうまく使いましょう。

そのために必要なのが、脇や肘、体幹、股関節、足指の使い方です。他の記事や動画でも色々とご紹介しておりますので、是非参考にしてみてくださいね。

最後に補足として、腱鞘炎以外の指の病態と指の使い方との関連性も考えてみましょう。

へバーデン結節との関連性

へバーデン結節とは、

指の第1関節(DIP関節)が変形し曲がってしまう原因不明の疾患です。第1関節の背側の中央の伸筋腱付着部を挟んで2つのコブ(結節)ができるのが特徴です。この疾患の報告者へバーデンの名にちなんでヘバーデン結節と呼ばれています。いろいろな程度の変形があります。すべての人が強い変形になるとは限りません。

日本整形外科学会HPより引用

注:ここでは、一般的な呼び名としてDIP関節(遠位指節間関節)を第1関節と呼んでいます。

指の使い方という観点から考えると、

「手外在筋優位」の指づかいが、指の先端の関節への過剰な負担の原因となり、関節を肥厚させ、痛みと変形を引き起こしていると考えられます。

手根管症候群との関連性

手根管症候群とは、

正中神経が手首(手関節)にある手根管というトンネル内で圧迫された状態です。それに手首(手関節)の運動が加わって手根管症候群は生じます。

手根管は手関節部にある手根骨と横手根靱帯(屈筋支帯)で囲まれた伸び縮みのできないトンネルで、その中を1本の正中神経と指を動かす9本の腱が滑膜性の腱鞘を伴って走行しています。

…(中略)

日本整形外科学会HPより引用

手根管の内圧が上がり、圧迫に弱い正中神経が扁平化して症状を呈すると考えられています。使いすぎの腱鞘炎やケガによるむくみなども同様に正中神経が圧迫されて手根管症候群を発症します。

手根管を通り抜ける筋肉は全て「手外在筋」です。手外在筋優位の指づかいが、それらの筋・腱に癒着を引き起こし、それが正中神経も巻き込んでしまうことで神経症状をも引き起こすと考えると良いでしょう。また手首が硬くなってしまうことも、それに拍車をかけていると考えられます。

腱鞘炎だけでなく、上記2つの疾患においても手内在筋優位な指先の使い方が予防的にも治療的にも応用できます。是非ご自身の指の使い方を見直し、根本的な解決へ向けて取り組んでいきましょう。

THE コツ™️ TRAINING

堤 和也